La persistencia de una locura invicta

En Locos de Dios (Emecé), Santiago Kovadloff reflexiona sobre la interpelación a los poderosos por parte de los profetas de Israel. Demandaban la confluencia de ética y política. El autor luego recorre la historia de Occidente rastreando la tensión que se genera entre ambas.

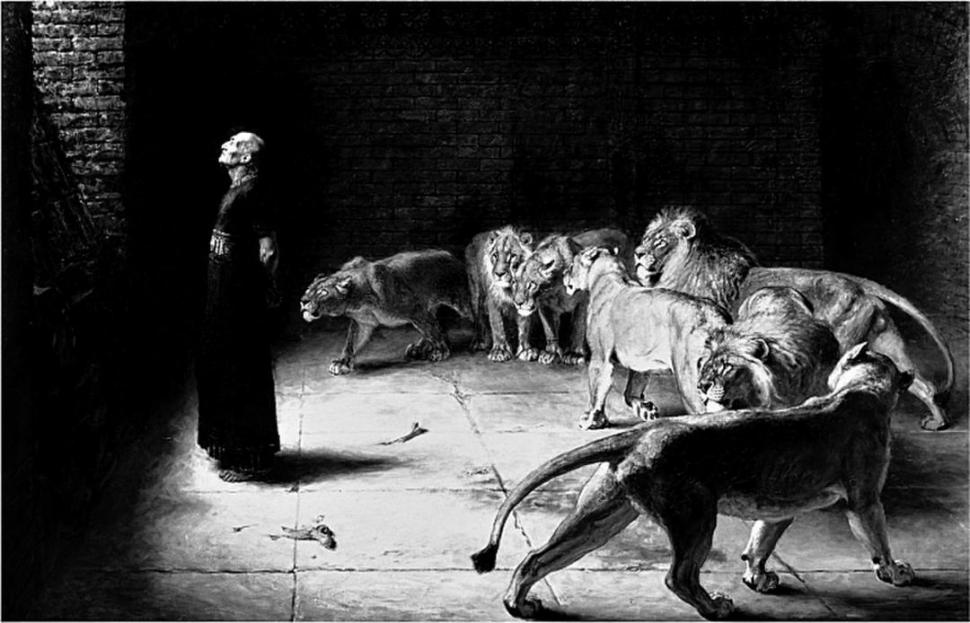

LA DENUNCIA. Los profetas expusieron el distanciamiento entre el poder y la justicia social, sin otra autoridad que su fe, patentiza Kovadloff en Loco

Por Jorge Daniel Brahim

PARA LA GACETA - TUCUMÁN

Lo sabemos, allí donde impera la ética, la política suele recular con presteza. Por eso, una cansada costumbre da testimonio de que en las enunciaciones de la vida diaria la palabra “ética” suele nombrársela junto a la palabra “política” para connotar la frustración y la desesperanza. Y si así ocurre, se debe a que el devenir de la historia pudo constatar el fracaso del virtuoso nexo copulativo que debería enlazar ambos vocablos; entonces, el triunfo fue de la disyunción. Me explico. Es la o, y no la y, la partícula que parece condenarlas a la desunión. Para decirlo con estricta justicia y sin juego retórico: el dictado de esa sentencia secesionista -“la ética o la política”- debe ser cargado al poder político y a la clase dirigente de todos los tiempos. Más cerca del agón que de la concordia, los gobernantes y la justicia social estuvieron siempre escindidos. Un drama que padeció Occidente desde la Antigüedad y que la marcha actual del mundo no parece desmentir.

Los primeros en dar cuenta de esta pugna fueron los profetas de Israel del siglo VIII a.C. Sus voces se alzaron firmes y admonitorias durante casi tres siglos hasta terminar acallándose con la caída del reino de Israel. Luego supieron retomarlas otros hombres no menos valientes que, en tiempos y geografías disímiles, tampoco se arredraron cuando de librar el mismo combate se trataba. Del coraje de aquellos judíos inspirados y de la persistencia del mensaje profético en esas figuras notables y lejanas supo nutrirse Santiago Kovadloff para dar a luz su nuevo ensayo filosófico, Locos de Dios, que ya desde su título insinúa la particularidad tal vez más distintiva que caracteriza a los profetas.

Ellos mismos se autodefinen “la voz de Dios” y recuerdan a los gobernantes la vigencia de la Alianza pactada entre los padres fundadores y Dios; más aún, denuncian con vehemencia su incumplimiento. Su obcecación parece delirio y la tenacidad con que imprecan a los gobernantes, millonarios y sacerdotes, los hace temibles a la vez que los expone. Sus vidas están en juego. A ellos no les importa. Son la voz de Dios. Y al Poder no le cabe duda, están locos. “Locos de Dios” los llaman.

Muchas voces en una

Kovadloff no desconoce las diferencias que existen entre los profetas. Amós, Oseas, Isaías, Jeremías, Jonás, no son lo mismo. Prefiere hacer hincapié en lo que en todos es unánime: el espíritu profético con el que reclaman el cumplimiento del Pacto, la exigencia de justicia social y la denuncia del fetichismo y la idolatría. La sorprendente unidad del mensaje y la pasión con que lo transmiten convierten a todos en uno: en el arquetipo que Kovadloff llama “el profeta” (el nabí, en hebreo), en singular. De modo que aquellas voces plurales convergen en sólo una, y es esta la que finalmente resuena en todo el libro.

Como ya se dijo, la figura del profeta desapareció con la disolución del reino de Israel. Con el advenimiento de la diáspora recién alcanzó el reconocimiento que le fue negado por sus contemporáneos. Los nuevos rabinos lo registraron en el Tanaj asignándole el estatus de figura literaria. En el orden de prelación el profeta cedió preeminencia frente al rabí. Al perder el suelo, el pueblo judío perdió también el ideal nacional, al tiempo que se produjo el alejamiento de lo político, tan caro al espíritu profético. De modo que desde ese momento, y por muchos siglos, la Patria fue el Libro. Sólo con la llegada del sionismo, a fines del siglo XIX, se pudo retornar a las fuentes de la política, mientras se soñaba con refundar Israel en la Tierra Prometida.

Los que continuaron con su tarea, no reconocerán su legado. Al respecto, señala Kovadloff: “Salvo Jesús, a su modo, y Pablo de Tarso, abiertamente, ninguno de los sucesores del profeta supo reconocerlo a este como promotor inicial de su propia vocación”. Precisamente a ellos, a los sucesores, Kovadloff los elige por su singularidad y por su ciudadanía no judía. Con ese criterio se suceden Sócrates, los ya mencionados Jesús y Pablo de Tarso, el bufón de la corte francesa de los siglos XIV a XVI, Maquiavelo, Camus, hasta finalizar con nuestro contemporáneo Mandela.

Kovadloff pone a contraluz a cada uno de ellos superponiéndolos al profeta arquetípico en un viaje de ida y vuelta para cotejar similitudes y diferencias. Y es tan grande su sagacidad analítica que, en todos los casos, el contraste entre cada par confrontado pone en entredicho los estereotipos que yacen fosilizados en nuestra mente.

Tal vez lo sorprendente y más arbitrario de esta lista sea el concurso del bufón, vagamente impersonal pero tan prototípico como el profeta, y de Maquiavelo, que a priori nunca podría considerarse en línea con el espíritu profético si nos dejásemos llevar por la reputación falsa legada por los lectores superficiales. “Maquiavelo no es maquiavélico”, afirma Kovadloff, y con esta frase franquea su ingreso al grupo profético. Pero las dudas que genera su inclusión son sólo un fuego fatuo que se va disipando mientras se cursan sendas lecturas.

En lo personal, acceder al Pablo de Tarso ensayado acá, probablemente haya sido el territorio que no preveía transitar. Recorrerlo fue permanecer deslumbrado. Allí pude leer que Pablo quiso reconfigurar el judaísmo, pero terminó fundando otro credo. Pablo, y no Jesús, fue el creador del cristianismo. ¿Será cierto? No me atrevo a decir más.

Locos de Dios conserva el linaje de Lo irremediable, El enigma del sufrimiento y La extinción de la diáspora judía, justamente porque en ellos la prosa kovadloffiana, impar en la ensayística argentina, está impregnada de una tonalidad agónica que trasluce el remoto repiqueteo de la inconfundible música unamuniana.

En 1850, Emerson escribió sobre la obra de Montaigne: “Cortad esas palabras, sangran; son vasculares y vivas”. Acaso esta frase rotunda, dicha en 2018, también defina la escritura de Santiago Kovadloff.

© LA GACETA

NOTICIAS DE TUCUMAN