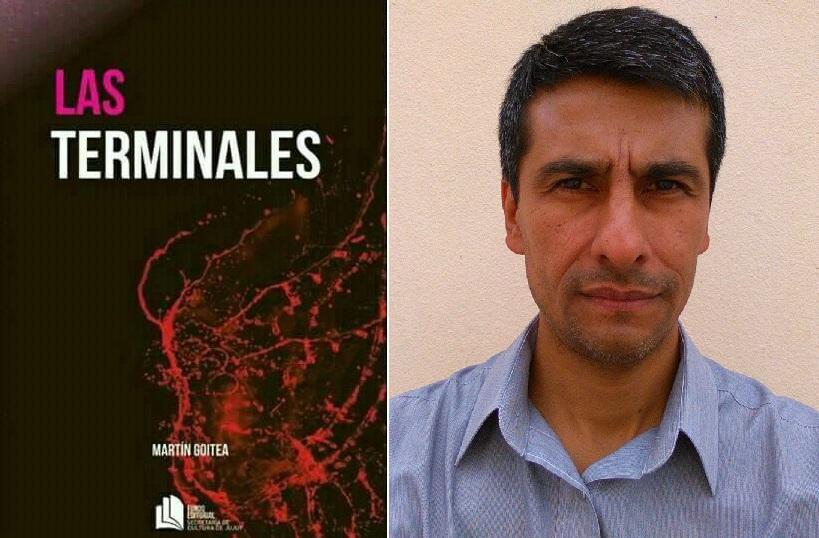

UNO, cuento de Martín Goitea

En esta ocasión te presentamos una narración del escritor jujeño. Pertenece al libro Las Terminales.

UNO

No había dormido las últimas noches, me despertaba a cada rato por el calor, cambiaba de posición en la cama, el elástico rechinaba y a mi mujer esto le molestaba y también ella se daba vuelta y, exasperada, se sacaba de encima las sábanas usando las piernas.

Tenía miedo de no escuchar el despertador y dormirme, por eso mi reloj biológico hizo que abriera los ojos cinco minutos antes de que sonara la alarma. Miré el reloj, desactivé la alarma y me levanté.

Abrí todas las ventanas de la casa, para que la masa soporífera de aire caliente se cambiara por el frescor reconfortante de afuera, que había dejado la tormenta de la madrugada.

Antes de ir al baño a orinar y a lavarme la cara y los dientes, puse la pava con agua en el fuego para el desayuno.

Levanté la tapa del inodoro, hice pis, me lavé la cara y cuando me cepillaba los dientes calculé que el agua estaría por hervir ya, aunque no era problema, a la pava silbadora le extirpé el pico, silenciándola para siempre. Es que no me gusta despertar a mi familia.

Cuando salí comprobé que me había demorado menos tiempo en el baño de lo acostumbrado, porque el agua todavía no hervía, entonces fui a encender el televisor para informarme con los canales de noticias en mute. Con el rabillo del ojo a través de una de las ventanas alcancé a ver en el patio, junto a la pileta del lavadero, basura desparramada por el piso. Había salido de la bolsa por un agujero, que por sus bordes parecía haber sido abierto a dentelladas. Continué mirando, los envases vacíos de gaseosa y cerveza estaban caídos y con los picos apuntando en distintas direcciones, igual que los baldes y la palangana estaba volcada.

Debía de haber entrado recién, por la ventana que daba al patio abierta de par en par. Lo busqué detrás del televisor, debajo de la mesa, en la bajo mesada, pero no lo vi. Temí que hubiera entrado a la casa, más adentro. Antes de que me fuera a trabajar debía estar seguro de que allí no estaba, sino que se había ido por donde entró, y no tenía mucho tiempo. Cuando miré el rectángulo negro de la puerta abierta de la habitación de los chicos que aun dormían, sentí una mezcla de aprensión y terror que casi me provoca un desvanecimiento.

Para acostumbrar los ojos a la oscuridad me paro unos minutos en la puerta. Después ya puedo ver la silueta de los muebles, las camas con mis hijos durmiendo en ellas, la mesita de luz, las dos cómodas, algunas cajas con juguetes y la computadora en su mesa. Allí podía haberse escondido, en el hueco, enredado con los cables del estabilizador de tensión y la impresora, o debajo de las camas, no había ropero ni placar.

Miro en el hueco de la mesa de la computadora. No está. Quedan las camas. Pienso en buscar la linterna, pero los chicos podrían despertarse y se asustarían y debería explicarles qué hago alumbrando debajo de sus camas a esta hora. Les mentiría, por supuesto, pero se despertarían y ya no podría seguir adelante, salvo que siguiera mintiéndoles. Me acerco lentamente a las camas, me paro en medio de las dos y me agacho. Espero que mis ojos se acostumbren a esa otra oscuridad más profunda. El sol todavía es una promesa, así que ninguna luz que venga de afuera me ayuda.

A mis espaldas oigo un murmullo que me pregunta qué hago. Me incorporo, es mi mujer que me dice que me olvidé la pava en el fuego, que mirá todo este humo, qué olor a quemado.

—¿Qué hacías?

—Una cucaracha —miento, mal.

—¡Por una cucaracha!

—Voy a tener que comprar insecticida.

—Y otra pava. Se te hace tarde.

—Sí, mejor me visto y me voy, desayuno en la oficina.

Ella también está en pijama. Cuando enfila hacia el baño quiero darle una última mirada a la pieza de los chicos, pero no puedo ver nada porque mis ojos ya se acostumbraron a la luz del living-comedor que mi mujer había encendido. Mientras me hago el nudo de la corbata frente al espejo de nuestro dormitorio, se me da por mirar en el reflejo qué sucede a mi espalda. Nada.

Mi mujer vuelve del baño, se acuesta, no se cubre. Dice que va a hacer fiaca, un ratito más y se estira, después se encoge en posición fetal, sobre su lado derecho, cierra los ojos. No apagués la luz, dice, si no voy a dormirme en serio.

Todavía no se me ocurre una excusa para no ir a trabajar. Para quedarme. Así que mientras tanto agarro el portafolio, descuelgo el llavero del trencito de madera balsa que hizo en la escuela mi hijo más chico y llego a la puerta para salir. Pero antes de que la abra, un grito de mi mujer apagado contra la almohada es la señal que, en definitiva, esperaba. Siempre es mejor no mentir, resulta más liviano que decir la verdad.

Los ruidos en el cielorraso de telgopor y en las chapas del techo, como rayones o bolas de viruta metálica rodando de un lado a otro, arrastradas por el viento; piedritas amarillas que formaban caminitos bordeando los zócalos en rincones a los que sólo yo tenía acceso cuando me agachaba y me metía abajo de los muebles para buscar la pelota de tenis con la que jugábamos con mis hijos adentro de la casa; bolsas gruesas de plástico de tiendas de ropa raídas o cortadas prolijamente en tiras adentro de cajones que hacían pensar en agudas uñas o tijeras; zapatillas que desaparecían y días después encontrábamos debajo de las camas pero en pares cambiados; ahora todo parece tener explicación.

Tiene la estatura de un niño de diez años. Me mira con unos ojos grandes que parecen salírseles de las órbitas, ligeramente encorvado hacia adelante se mueve con sigilo, como si explorara el ambiente con desconfianza, con esos largos y gráciles brazos bamboleándolos, sobre unos pies humanos, pero con el tendón de Aquiles más corto, lo que lo hace adoptar una postura parecida a la de una mujer en tacos altos. Su piel es blanquísima, viscosa. Si hubiera estado escondido en alguna parte no habría necesitado alumbrar, su piel lo hubiese delatado, se me ocurre que se vería como esos trajes fluorescentes que usan los bailarines en los videos musicales. Aunque quién sabe si tuviera un sistema de defensa para ocultarse de sus enemigos y que en caso de peligro su piel se tornara opaca, sin brillo alguno. Está completamente desnudo, al parecer no tiene genitales, al menos no de un macho. Miro lo que podría llamar el pubis y me recuerda a los bebotes de goma de mi hija.

Mi mujer sigue acostada, paralizada y con una mano se tapa la boca. La criatura parpadea y los globos oculares parecen resurgir de un capullo. Mira a su alrededor, como buscando algo, o quizá solo reconoce el espacio, que podría convertirse en su nuevo hábitat. Después acerca las dos ranuras verticales que tiene por nariz a la ropa que me saqué hace unos minutos y olfatea. Yo no entré al dormitorio, me mantengo expectante en el vano de la puerta. Ella, mi esposa, quiero decir, ahora está sentada sobre la cama con los pies colgando a un costado, intentando ponerse las pantuflas.

Siento el movimiento, el aire que se desplazó y un trazo borroso como una fotografía con barrido. Está de mi lado, de este lado. Veo su espalda fibrosa como la de una pantera y decididamente me digo que tiene que ser familia de los felinos, por ese capricho, limitación o necesidad que tenemos de identificar. A medida que da un paso sus glúteos se endurecen y la superficie marmórea de su cuerpo ahora me hacen pensar en maniquíes de porcelana. Salta sobre la mesa, como impulsado por resortes, y al caer aplasta un autito y desparrama los soldaditos que anoche usó mi hijo en la mesa como pista y campo de batalla. Ahí arriba da la impresión de una escultura sobre su pedestal en un museo arqueológico. No, uno de alienígenas o bestias mitológicas. Y cuando me estoy resignando a su presencia, a este nuevo orden de cosas, siento la respiración agitada de mi mujer a medio metro de mí. Cerró la puerta de la habitación de los chicos y se parapeta delante de ella, sosteniendo con ambas manos sobre el pecho su bastón mellado, pero todavía contundente, de ex jugadora de hockey. Y su mirada dice que sí, que sería capaz, si fuera necesario. Me pregunto inmediatamente de qué estaría hecho, de qué color sería su sangre si acaso la tuviera. Verde, sin duda. Otra vez el lugar común.

Entonces sucede algo que puedo calificar como comunicación. La criatura flexiona las rodillas y salta al piso. Entiendo que quiere huir, salir, que advirtió el peligro. Hago un paso largo, larguísimo, y me estiro hasta llegar a la puerta del patio. Logro abrirla y le dejo espacio para que salga, pero da un respingo, me sobresalto también yo, y luego da otro, y uno más, y al final de este último, suelta un chorro gelatinoso que se estrella contra la pared. No, no es verde, más bien transparente, y chorrea lentamente hasta el piso. Entonces vuelvo a aferrarme a lo conocido y pienso que, a pesar de lo que ha sucedido, debe ser hembra.

Cierro la puerta y las ventanas. Esperamos en silencio unos minutos. Después mi mujer busca en la bajo mesada el pulverizador con Lysoform y de un cajón saca el trapo más viejo que encuentra. Yo descubro que todavía tengo el portafolio en la mano y de repente soy optimista con respecto a poder justificar la tardanza. Y como en el mismo acto acepto que también mis hijos verían uno tarde o temprano, salgo.

NOTICIAS DE TUCUMAN